|

| Antonio G. Iturbe |

Vários prisioneiros, conhecidos como conselheiros, apesar da estrita vigilância a que estavam submetidos, contrariando todos os prognósticos, contaram com uma biblioteca clandestina.

Era minúscula.

Consistia em oito livros, entre eles, Uma breve história do mundo, de H.G. Wells, um livro didático russo e outro de geometria analítica.

Ao fim de cada dia, os livros, com outros tesouros, como remédios e alguns alimentos, eram confiados a uma das meninas.

Era Dita, de quatorze anos de idade.

Sua tarefa era protegê-los, escondê-los de tal forma que não pudessem ser descobertos, quando das inspeções dos prisioneiros pelos guardas nazistas.

À noite, os livros eram colocados sob uma tábua do piso, num canto.

A terra fora escavada o suficiente para criar um espaço para depositar a pequena biblioteca.

Os livros cabiam com uma exatidão tão milimétrica, que, ainda que os guardas pisassem ou batessem nas tábuas, com as juntas dos dedos, não soariam ocas.

Nada levaria a suspeitar que debaixo havia um minúsculo esconderijo.

Aqueles oito livros eram preciosidades.

A jovem bibliotecária os lia.

Também os acariciava.

Muito usados, com as extremidades avermelhadas de umidade, alguns mutilados, eram um tesouro.

A fragilidade os tornava ainda mais valiosos.

Dita se deu conta de que deveria cuidar daqueles livros como idosos sobreviventes de uma catástrofe.

Eles tinham uma importância sem igual.

Sem eles, a sabedoria de séculos de civilização poderia se perder.

Eles registravam a técnica geográfica, que permitia saber como era o mundo; a arte da literatura, que multiplica a vida de um leitor em dúzias; a gramática que permitia tecer os fios da comunicação entre as pessoas.

Que preciosidades!

Mesmo que um fosse em francês e ninguém soubesse o idioma.

Ninguém, a não ser a senhora Markéta.

E ela, como outros, se tornou um livro vivo.

E contou, muitas e muitas vezes, a história do Conde de Monte Cristo.

Enquanto se absorviam na leitura e releitura daqueles livros, ou ouviam histórias, narradas pelos livros vivos, as crianças esqueciam que estavam em um barracão cheio de pulgas.

Deixavam de sentir o cheiro da carne queimada, vinda dos crematórios, deixavam de ter medo.

Durante esses minutos, aquelas crianças eram felizes.

A realidade era dura demais.

Por isso, era preciso dar asas à imaginação.

Viajar no tempo, com as aventuras desse ou daquele personagem.

Imaginar que, um dia, voltariam a ser livres, se sentirem gente outra vez.

* * *

William Faulkner disse que o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite.

Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor.

De fato, a cultura não é necessária para a sobrevivência do homem.

Apenas o pão e a água.

Com pão para comer e água para beber, o homem sobrevive, mas só com isso a humanidade inteira morre.

Se o homem não se emociona com a beleza, se não fecha os olhos e põe em funcionamento os mecanismos da imaginação, se não é capaz de fazer perguntas e vislumbrar os limites de sua ignorância, não é uma pessoa.

Pensemos nisso.

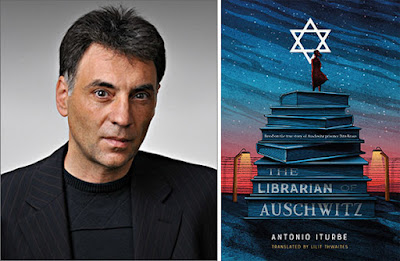

Redação do Momento Espírita, com base em dados do

livro A bibliotecária de Auschwitz, de Antonio G. Iturbe,

ed. AGIR.

Em 10.6.201

Nenhum comentário:

Postar um comentário